さて、2024年度の宅建士試験の合格発表も終わりましたね!

さあ!来年合格するのは貴方ですよ!周到な準備を整えて、宅建試験を攻略しましょう!!

長文です!!

宅建独学の基本:知っておきたい準備と心構え

宅建試験概要を理解しよう

宅建試験は、不動産取引に欠かせない資格「宅地建物取引士」(通称:宅建士)を取得するための国家試験です。試験は毎年10月の第3日曜日に行われ、2025年は10月19日に実施される予定です。

出題形式は4肢択一のマークシート方式で、合格率は約15〜17%と難易度の高い試験です。

出題科目は「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」などに分かれており、それぞれに重点的な勉強が必要です。

この試験に独学で取り組むならば、最初に試験の全体像を把握し、綿密な学習スケジュールを組み立てることが重要です。

独学のメリットとデメリット

宅建試験を独学で勉強することには、メリットとデメリットが存在します。

独学のメリットは、通学や高額な講座に頼らず、自分のペースで学習を進められる点です。

また、自分で教材を選んで勉強を進めるので、コストを抑えられるのも利点です。

デメリットは、分からない点を誰にも相談できないので学習が停滞したり、計画的通りに進められずモチベーションが途切れがちな点が挙げられます。

独学を成功させるためには、目標を明確にし、適切な方法で取り組むことが必要です。

自分に合った学習方法を見極めることが、合格への鍵となります。

必要となる勉強時間を把握する

宅建試験に合格するためには、一般的に300~500時間以上の学習時間が必要と言われています。特に独学では、600時間近くの学習時間を確保することが望ましいとも言われています。

この時間を確保するためには、1日あたりの学習時間を計画的に割り振る必要があります。

また、勉強をいつから始めれば良いかは人によって異なりますが、忙しい人は試験の前年10月〜1月ごろから、時間に余裕がある人は3〜4月頃からスタートすると良いでしょう。

自分の生活リズムに合わせて継続できるスケジュールを立てることが重要です。

おすすめの学習スケジュールとは

宅建試験の学習スケジュールは、試験までの残り時間やライフスタイルに応じて柔軟に設定しましょう。

標準的な例として、6ヶ月前から学習を開始し、週15〜20時間くらい勉強できれば良いでしょう。

3ヶ月の短期集中で勉強する場合は、1日3時間以上の学習が必要になります。

具体的なスケジュールとしては、最初にテキストを読んで、その後、過去問を中心に演習を重ねる形がおすすめです。まずは分かりやすい宅建業法からスタートするのをオススメします。

さらに、試験直前の1ヶ月は総復習と模試を重点的に行い、弱点を潰していく期間としましょう。

効率的な学習スケジュールを組めば、独学でも着実に合格に近づけます。

効率的な学習を実現するための教材選び

テキストの重要性と選び方

宅建の勉強を始めるうえで、最も重要なのはテキストです。

テキストは、試験範囲の全体像を把握し、効率的に学習を進めるうえで必要不可欠な教材です。自分に合ったテキストを選ぶことが学習効率を大きく左右します。

テキスト選定のポイントとしては、以下の3つを重視しましょう。

まず、初学者向けにわかりやすく解説されているものを選びましょう。パッと見た時の感覚を大切に。

図表が多く、法律の難解な部分を噛み砕いて説明しているものがおすすめです。次に、内容が最新の試験傾向、法令に対応しているか確認しましょう。

メルカリなどで前年のテキストを購入するのはオススメしません。宅建試験は毎年法改正があり、過去のテキストでは情報が古い可能性があるため注意が必要です。

そして、レビューや口コミを参考に実際に使いやすいと思われるテキストを選びましょう。

特に、試験合格者の意見は重要です。

|

2025年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト (宅建士合格のトリセツシリーズ) [ 友次 正浩 ] 価格:3300円 |

![]()

過去問集の活用法

宅建試験対策において、過去問集は最重要アイテムです!

過去問を解くと、出題傾向を正確に把握でき、試験対策を効率的に進めることができます。

宅建試験は難問奇問も出題されますが、そのような問題は多くの受験生が不正解です。

大事なのは多くの受験生が間違えない問題を落とさない事です。

大手出版社の過去問題集は合格に必要な過去問を厳選して300問程度収めていますので、その一冊をやりこむことが合格への近道です。

一般的に、「過去問を解く際には、いきなり問題を解かず、まずはテキストで内容を理解してから取り組む習慣をつけましょう」と言われます。

人によっては「いきなり過去問に挑戦して、間違えた部分をテキストに戻る方が合う」という方もいますので、この辺りは人それぞれということでしょうね。

どちらの方法で勉強するにしても、間違えた問題をしっかりと解説付きで見直すことはとても重要です。

どの科目が苦手なのか把握することも、重点的に学習する領域を決めるために役立ちます。

過去問集を繰り返し解き、記憶が脳に定着するまで活用することで、本番での高得点につながります。

やはり過去問題集もLECのトリセツシリーズをおすすめします!

|

2025年版 宅建士 合格のトリセツ 厳選分野別過去問題集 (宅建士合格のトリセツシリーズ) [ 友次 正浩 ] 価格:2750円 |

![]()

書籍模試の選定基準

模試は、学習の仕上げとして受けてください。8月半ばくらいに幾つか受けてみると良いでしょう。

本番を想定した緊張感の中で、試験全体の時間配分の練習や、弱点科目をチェックするのに有効です。

書籍模試を選ぶポイントは、まず質の良い解説付きのものを選びましょう。大手のLECやTACの物なら問題ありません。

解説が丁寧で分かりやすいものは、間違えた箇所を深く理解する手助けになります。

次に、宅建試験で頻出する科目や問題形式に重点を置いた内容であるか確認してください。また、模試を選ぶ際は、本番の出題形式や難易度が再現されているかをチェックすると良いでしょう。

信頼できる出版社や、受験者からの評価が高い教材を選ぶことが重要です。

![]()

無料教材、YouTubeの併用法

近年では、無料教材やYouTubeも宅建試験対策に活用できる良質なツールです。

時間や場所を選ばずに学習できるため、スキマ時間の活用をしやすく、効率的な勉強が可能になります。

無料教材として、インターネット上には試験対策サイトや解説動画が豊富に提供されています。

私がとくにオススメするのは、「宅建試験ドットコム」です!このサイトの充実ぶりは素晴らしいです!

過去問解説や頻出ポイントをわかりやすく説明している動画は、移動中の学習にも便利です。また、「宅建試験ドットコム」やYoutubeを利用することで、過去問の反復練習や、クイズ形式で楽しみながら勉強が進められます。

YouTubeの宅建チャンネルは玉石混交状態ですので、初学者の頃はどのチャンネルが役に立つのか見極めるのが難しいと思います。「棚田行政書士の不動産大学」や「宅建吉野塾」は有料級の素晴らしいチャンネルですので、このどちらか、あるいは両方を併用しながら学習を進めるのも一つのやり方です。↓棚田行政書士、吉野先生については下記の記事もご参照ください。

基本的な学習はテキストと過去問で進め、「宅建試験ドットコム」やYouTubeを副教材として活用することで、抜けのない学習が可能になります。

学習を継続するためのコツと注意点

目標設定とモチベーションの維持方法

宅建の勉強を独学で進める際には、明確な目標設定が重要です。

例えば、「宅建試験を合格してキャリアアップを目指す」や「半年以内に合格ラインを超える実力をつける」など、自分にとって意義のある目標を設定しましょう。

さらに、目標を細分化し、「1週間でテキスト1章を学習する」「1ヶ月で過去問10年分を解く」など短期的なゴールを具体的に決めておくと、日々の勉強にやりがいを持ちやすくなります。

モチベーションを維持するためには、結果を可視化する仕組みも必要です。

例えば、勉強記録をつけたり、進捗をグラフ化したりすることで達成感を得ることができます。

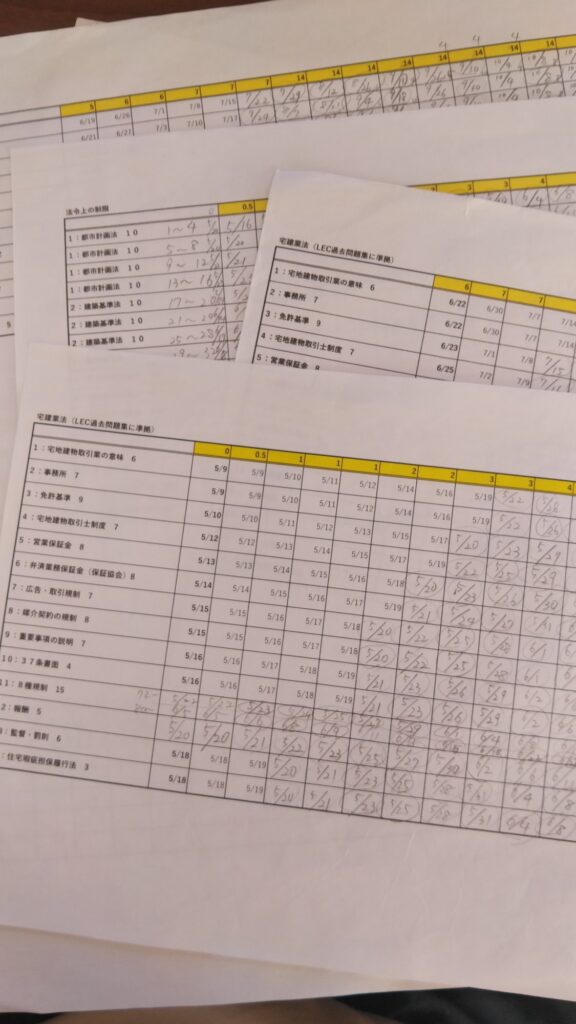

進捗を管理するのは、「棚田行政書士」の提唱する、「紙一枚勉強法」がおすすめです!

過去問の進捗状況はこれで管理するのが一番効率的だと思います。

また、自分へのご褒美を設定することも良い方法です。

「1週間しっかり勉強できたらお気に入りのカフェに行く」など、楽しみを取り入れながら学習を進めめられると良いですね。

スキマ時間を活用する学習術

宅建の独学では毎日のスキマ時間を有効活用することがカギとなります。

たとえば、通勤や通学中にスマホアプリで過去問を解いたり、テキストの音声解説を聞いたりすることで、短時間でも隙間なく知識を積み上げられます。

また、昼休みや休憩中には1問でも過去問に取り組むことで、記憶の定着を図ることが可能です。

さらに、1日の終わりに今日学んだ内容を短時間で復習する時間を取り入れるのも効果的です。

継続を途切れさせずに日々少しずつ勉強を進めることで宅建試験合格に近づきます。

合格を勝ち取る!仕上げと試験対策術

試験直前期の勉強法

宅建試験が目前に迫った9月末からの時期は、知識の総仕上げを行う重要な時期です。

この段階では新しい教材に手を出さず、過去に使用してきたテキストや問題集を徹底的に復習することがポイントです。特に重点科目である「宅建業法」や「権利関係」を再確認し、理解の甘い部分を集中して潰しましょう。

また、過去問を短時間で解く練習を繰り返すことで試験のスピード感を身につけることができます。

試験1週間前くらいからは新しい情報を詰め込むよりも、一度解いた問題をもう一度復習して知識を固めることを優先しましょう。「宅建試験ドットコム」を使った過去問総復習が有効です

この時期になったら得点を伸ばすことが難しい「権利関係」よりも、暗記が物を言う「宅建業法」のみを重点的に復習することをオススメします。

書籍模試で弱点を補強しよう!会場模試も検討しよう!

模試は試験本番に向けたシミュレーションとして非常に有効です。

宅建試験では出題傾向が大きく変わることは少ないため、過去の模試を繰り返し解き、自分の弱点を具体的に把握しましょう。

また、本番と同じ時間配分で模試を受けることも重要です。時間内に解き終えるトレーニングをしておくことで、当日の焦りを軽減することができますよ。

試験会場独特の雰囲気などに慣れるためにも、模試については書籍模試より会場模試をオススメします。

宅建試験当日の注意点

宅建試験当日は、これまでの努力を最大限発揮する日です。平常心でいられるように入念に準備しましょう。

まずは、受験票などの持ち物の忘れ物がないよう、試験前日にリストを確認して準備を整えておきましょう。

試験開始前にテキストやノートを読み返す場合は、復習のみに留め、焦って新しい情報を無理に覚えようとしないようにしましょう。また、試験直前に会場入りしないよう、早めに現地に到着して会場内の雰囲気に慣れる時間を作ることをおすすめします。できれば入室開始時間を狙ってください。

試験中は難しい問題に出会っても無理に解こうとせず、一旦後回しにして解ける問題から確実に点数を積み上げていく作戦が有効です。

宅建試験は全50問です。マークシートは25問ずつ2列にならんでいます。26問目からが宅建業法です。暗記項目がほとんどの宅建業法ですので、試験が始まったら26問目の宅建業法から解くことをオススメします。

解く順番は、26問目の宅建業法→そのまま50問目まで→15問目からの法令上の制限→1問目からの権利関係の順が時間配分的にも負担が少ないと思います。

新しい問題に焦らない心構え

宅建試験では、見慣れない形式や内容の問題が出題されることがあります。

しかし、本番で新しい問題に遭遇しても慌てないことが大切です。

落ち着いて考えれば、これまで学んだ知識から応用できる場合が多くあります。

全ての問題を完璧に解こうとするより、得点が取りやすい問題を確実に正答することが合格への近道です。

また、新しい問題に時間をかけすぎないようにし、他に解ける問題を見逃さないよう心がけてください。

「皆が解ける問題を落とさない事が合格の絶対条件です」

長々と書いてきましたが、資格試験はどんな方法でも合格したら、その方法が正義です。

来年の試験に向けていろいろと模索しながら勉強することになると思いますが、「宅建士になる!」の思いだけは捨てないように、テキストと過去問題集を信じて努力すれば合格することができます。

宅建士は弁護士や司法書士などの難関資格に比べれば、ギリ「努力すれば合格できる」レベルの資格です。夢中になって勉強したもの勝ちですよ!

コメント