※この記事は宅建士とは全く関係ありません!※

危険物乙4資格は取得しやすい資格、そして使い勝手が良い資格として老若男女におすすめです。

この資格を持っていれば、ガソリンスタンドなどの求人に受かりやすくなりますし、「最低時給で買いたたかれる」ことも防げます。人生の保険として取得することを強くオススメします。

この記事では乙4試験の概要と、勉強法。資格の活用法などを書いています。

取得しやすくて使い勝手が良い資格です。50代でも求人はたくさんありますよ!

危険物乙4試験の概要と難易度

危険物乙4試験とは?その内容と対象者

危険物乙4試験は、正式名称を「危険物取扱者乙種第4類」といい、消防法に基づいてガソリンや灯油などの引火性液体を取り扱うために必要な国家資格です。

この資格は、危険物を扱う業務を行う上で必須となるもので、特にガソリンスタンドやタンクローリー運転手などの業界で役立ちます。受験資格に年齢や学歴の制限がなく、誰でも挑戦できるのが大きな特徴です。

試験の難易度と合格率をチェック

危険物乙4試験は、比較的勉強時間が少なくても合格が目指せますが、どんな試験であれ、しっかりとした準備は欠かせません。ノー勉強では合格しません。

試験科目は「法令15問」「基礎的な物理学及び化学10問」「危険物の性質及び火災予防・消火方法10問」の3つに分かれており、各科目で60%以上の正答率をクリアする必要があります。

過去の合格率は30%台で推移しており、「え?意外と合格率が低い」と感じられるかもしれませんが、高校や職場の団体受験が多く、勉強をせずに(言われたから仕方なく)受験する層が一定数いるため合格率が低くなるのではないかと思われます。

この試験は初学者が独学でも努力次第で十分合格可能なレベルです。

ただし、物理や化学の基礎知識が少ない方にとっては少し難しく感じるかもしれませんね。

試験日程や申し込みの流れ

危険物乙4試験は、年間を通じて各都道府県で定期的に実施されています。

試験申し込みは、一般財団法人消防試験研究センターの公式サイトを通じてオンラインや書面で行うことが可能です。

試験日は地域によって異なるため、早めに日程を確認して、計画的に申し込むことをおすすめします。

申し込みの際には、受験料として5,300円が必要です。

なお、受験は居住地の都道府県の会場でなくてもOKです。例えば、東京に遊びに行く予定があったら、その旅程に「2時間だけ」試験をかますのもアリですね。

独学でも合格できる理由

危険物乙4試験は、試験内容が範囲内に収まっており、基本的な勉強法を守れば独学でも合格が可能です。過去問を繰り返し解けば効率的に知識を習得できます。

また、物理や化学の内容は中学レベルの基礎から学べるため、未経験者でも理解を深めやすいです。

さらに、試験問題には過去問題の焼き直しが多いので、頻出問題を中心に対策をすれば効率よく得点が取れます。独学で取り組めば、資格取得のコストを抑えつつ、短期間で取得できるのも魅力の一つです。

効率的な勉強スケジュールの立て方

合格までの目安となる勉強時間

危険物乙4試験合格に必要な勉強時間の目安は、一般的に40〜60時間とされていますが、独学で効率よく学べば、1日1時間程度の勉強を継続することでも1ヶ月以内に合格レベルに達することが可能です。30時間程度の勉強でも大丈夫です。

特に社会人や学生など、限られた時間内で学習を進める方にとって、この目標時間は比較的現実的なラインではないでしょうか?

短期間で合格を目指すには、基礎知識を理解する時間と過去問を解くアウトプットの時間をバランス良く設けることが大切です。

1ヶ月で仕上げる勉強計画の例

1ヶ月で危険物乙4試験の合格を目指すためには、以下のような計画がおすすめです:

- 1週目: どんな問題が出題されるのか数日に分けて7年分くらいの過去問をやってみて確認する。

- 2週目: 前週と同じように過去問を解き続ける。

- 3週目: よく間違える問題について、問題集の解説を熟読したりメモ程度に書いて覚える。

- 4週目: 過去問を徹底的に解く。1日に3年分くらいやってください。模試のつもりで時間配分も考えて。

このスケジュールを参考に、1日あたりの勉強時間を確保すれば、短期間でも効率的に知識を習得できます。

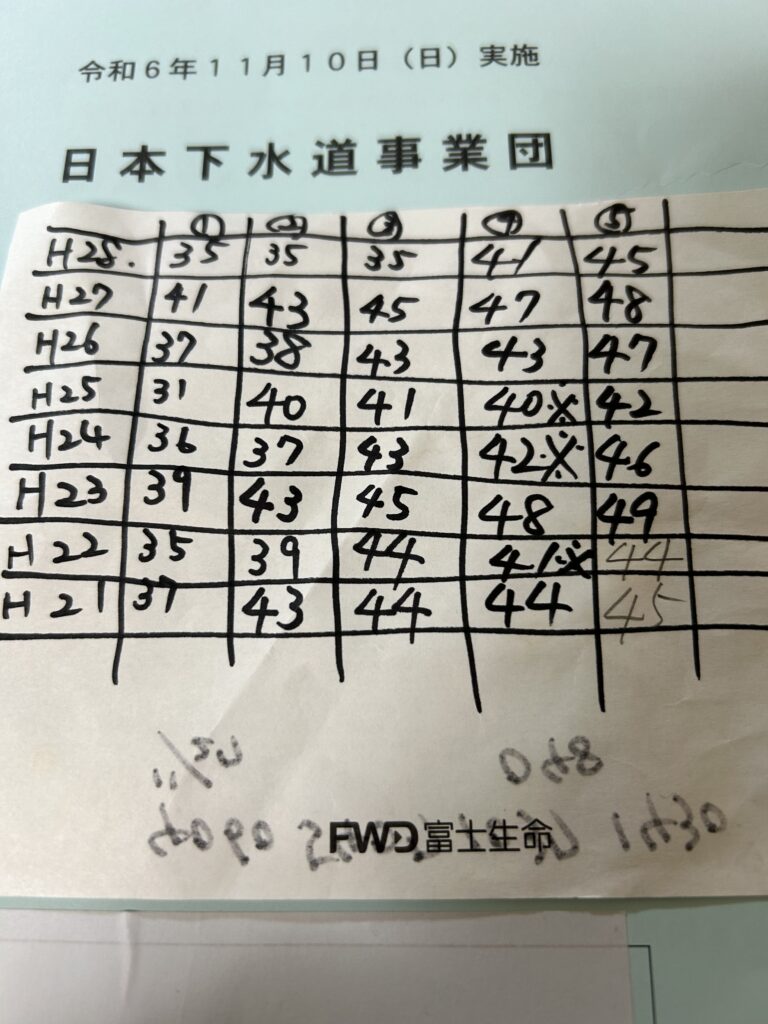

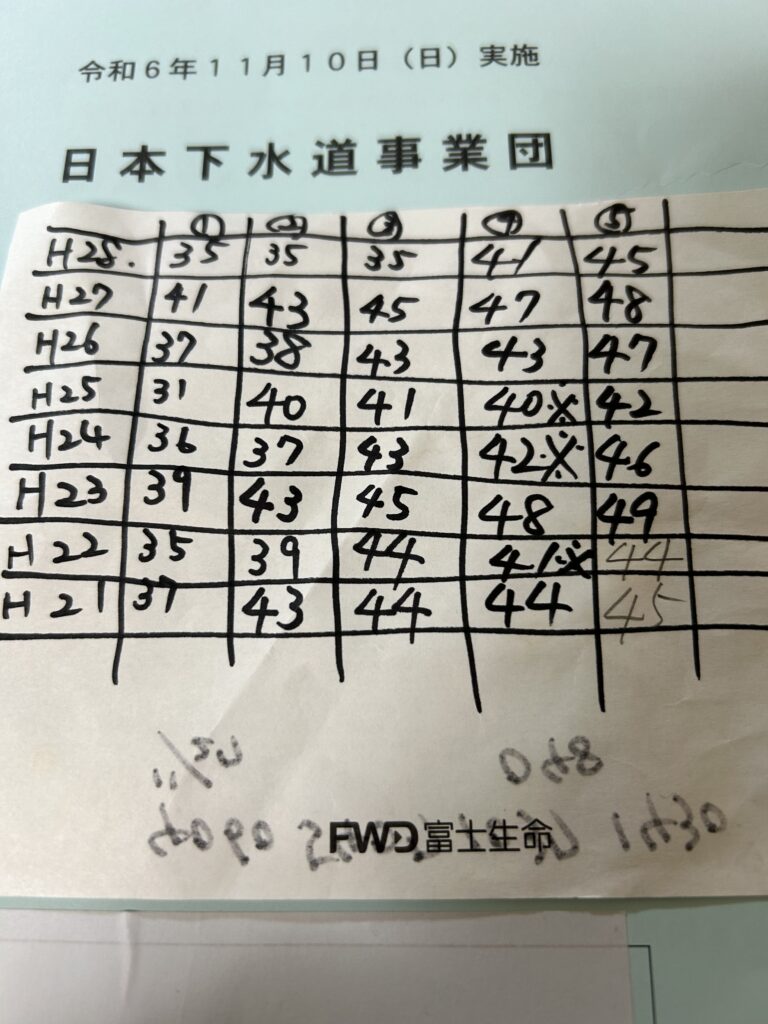

試験年と点数が分かるようにメモを取っておけば、進捗が把握しやすいと思います。勉強した日付も入れれば尚よし。

↓他試験の勉強記録ですが、こんな感じで把握しておきましょう。

時間の使い分け

限られた時間で効率的に学習を進めるには、時間配分を工夫しましょう。

忙しい時は通勤・通学時間や昼休み、夜の1時間程度を使って、インプットに集中することもオススメです。例えばyoutubeなどに多数アップされている乙4講義動画を利用して苦手な分野を学んでも良いでしょう。

一方、まとまとまった時間が確保できるときは、過去問や模擬試験でアウトプットを重視します。このようにメリハリのある勉強時間の使い方をすることで、合格する実力がメキメキと付いてきます。

勉強の順序:法令・物理化学・危険物性質の取り組み方

危険物乙4試験の出題科目は「法令」「物理化学」「危険物の性質」の3つに分かれています。

まずは法令から取り組むことをおすすめします。法令は出題範囲が固定されており、覚えやすい部分から先に着手することで効率的に学ぶことが可能です。

次に、物理化学の基礎知識を習得します。ここは初めて学ぶ人にとってハードルが高く感じられる部分ですが、簡単な例題をこなすことで理解が深まります。

最後に、危険物の性質についての学習に進みましょう。身近な引火性液体が扱われることからイメージしやすく、学習内容を実生活と結びつけることで記憶が定着しやすくなります。

この順序で取り組むことで、複雑そうに感じる危険物乙4試験の範囲でもスムーズに進められます。

独学に役立つ教材と勉強法

アプリで充分に勉強できます

独学で危険物乙4を取得する場合、参考書は不要です。スマホアプリ問題集さえやり込めば合格できます。

スマホアプリ問題集については過去問が豊富に収録されているものがおすすめです。これにより、試験で頻出するパターンが自然と身に付きます。評価の高いものをいろいろと試してみてください。

もし「参考書が無いと不安だなぁ」と思う方は、お近くの本屋さんで大量に並んでいる乙4の参考書を手に取ってみて、ご自身に合いそうな物をお選びください。

私のオススメはこちらです↓

試験問題はほぼ過去問の焼き直しなので、市販の参考書の内容に大差はありません。

過去問活用術のポイント

危険物乙4の試験合格には過去問の活用が不可欠です。

過去問を何度も繰り返し解くことで、試験の傾向や重要なテーマを把握できます。ひたすら過去問に取り組みましょう。特に、単に答えを覚えるのではなく、間違えた問題の原因を分析し理解を深めることが大切です。必ず解説を読むことを徹底してください。

また、タイムを測りながら模擬試験のつもりで解くと、試験本番のペース配分の練習にもなります。

インプット<アウトプットが重要

独学での勉強法のコツは「インプット<アウトプット」を意識することです。

参考書を用いて用語や基礎知識をインプットするよりも、とりあえず過去問を解く時間を確保しましょう。間違えた問題は解説を熟読しておけば、それだけで効果的なインプットになります。

とにかくアウトプット重視で学習を進めることが、危険物乙4の合格への近道です。

暗記科目対策:効果的な記憶術

危険物乙4で大きなウェイトを占める法令や危険物性質の分野は暗記が中心となります。

効果的な記憶術を取り入れることで、学習効率が大幅に向上します。たとえば、言葉や数字をイメージ化して覚える「ビジュアル暗記」は特によく使われる手法です。また、「短期間で繰り返す」ことで記憶を定着させる方法もおすすめで、寝る前に復習した内容を翌朝再度確認する習慣を作ると効果的です。

さらに、重要な法令項目や危険物分類を「語呂合わせ」で覚えるのも良い手段です。こうした暗記術を適宜活用しながら進めることで、短期間での合格を目指せます。

この辺りは視覚や聴覚に頼った方が早いので、youtubeなどに散らばっている語呂合わせ動画などを検索してみてください。

学習の途中で挫折しないためのコツ

モチベーションを保つ方法

危険物乙4のような資格試験では、モチベーションを維持することが合格へのカギとなります。

まず、資格を取得するメリットを明確にすることが重要です。

危険物乙4を取得すると、ガソリンスタンドや化学工場、運送業など、幅広い職種で活躍するチャンスが広がるだけでなく、給与面での優遇も期待できます。

このような具体的な目標を意識しつつ、合格後の自分をイメージすると、日々の勉強に取り組む気力がわいてきます。

小さな達成感を積み重ねる重要性

一度にすべてを理解しようとすると挫折しやすくなります。そのため、学習内容を細かく分割し、小さな目標を設定することが効果的です。

たとえば、「今日はよく間違える問題だけを繰り返し解く」「過去問を1年分だけ解く」といった具体的なタスクを設定し、それを達成したら自分を褒めるようにしましょう。

このような小さな達成感が積み重なると、学習が自然と進み、最終的には危険物乙4の合格に近づきます。

勉強を続けられる環境を整える

集中できる環境を作ることも、勉強を続ける上で大切です。

静かな場所を選び、スマートフォンなどの気が散るものは手の届かないところに置きましょう。

また、勉強の時間をあらかじめスケジュール化しておくことで、「いつ学習するか」を迷わずに済みます。環境を整えることで、独学でも効率的に危険物乙4の勉強を続けることが可能です。

セルフマネジメントで毎日の習慣化

危険物乙4の独学は、一貫した勉強の習慣が成功のカギです。

そのためにはセルフマネジメントの力を養いましょう。たとえば、毎日決まった時間に勉強を開始するルーティンを作るのがおすすめです。

さらに、学習した時間や進捗を記録することで、自分の努力を可視化できます。

この習慣化により、「今日も学習できた」という達成感を継続的に得られ、試験日までモチベーションを維持しやすくなります。

試験当日に向けた最終準備

試験直前の確認ポイント

危険物乙4試験の直前は、過去問を復習し、不安な箇所を重点的に押さえることが重要です。

特に、出題頻度が高い法令や危険物の性質に関する問題は再確認しておきましょう。

また、直前期は新しい知識を詰め込むのではなく、これまで学んだ内容を整理し、自信を持って試験に臨めるように準備することが大切です。

試験範囲は広いですが、頻出問題を中心に効率よく復習することで合格に近づけます。

ミスしないための試験本番の注意点

試験本番では、時間配分に注意しましょう。危険物乙4試験は全35問で構成されており、制限時間は2時間です。1問に時間をかけ過ぎないように心がけ、分からない問題があれば冷静に飛ばして後で見直すことをおすすめします。

また、マークシート方式の試験では記入ミスや記入漏れが命取りになるため、最後に回答欄を必ず確認してください。落ち着いて解答することで、独学で準備した成果を十分に発揮できるでしょう。

持ち物リストと事前準備

試験当日は、必須の持ち物を忘れないようにしてください。持ち物リストとして以下を確認してください。

- 受験票(写真が必要かもしれません←要確認)

- 身分証明書(例: 運転免許証、パスポートなど)

- 筆記用具(鉛筆またはシャープペンシル、プラスチック消しゴム)

- 腕時計(会場に時計がない場合に備えるため。スマートウォッチタイプは不可)

特に受験票を忘れると受験できないため、前夜のうちにカバンに入れておくのが良いでしょう。また、余裕を持って会場に着けるよう電車やバスの時刻も事前に確認しておくと安心です。

こうした準備を整えておけば、当日も落ち着いて試験に挑めます。

危険物乙4合格後の活用方法と次のステップ

資格取得のメリットを活用しよう

危険物取扱者乙種第4類(乙4)を取得することで、職場や業務に幅広く活用できるメリットがあります。

例えば、引火性液体であるガソリンや灯油などの取り扱いが可能となり、特定の許認可が必要な業務に携わることができます。

また、この資格は国家資格として認知度が高いため、履歴書に記載することで転職や就職の際に有利に働くこともあります。

特にガソリンスタンドや化学系工場、輸送業界など、危険物を扱う職場では資格保有者として重宝される傾向があります。

危険物乙4が役立つ職種・業務は?

危険物乙4は、多岐にわたる職種や業務で役立つ資格です。

例えば、ガソリンスタンドではタンク車の入出荷作業や給油業務に対する法令に適合することが求められるため、乙4の資格保有者が必須とされる場合があります。特にセルフ式のガソリンスタンドの求人は、ほとんど乙4所持者に限定されています。

さらに、物流業界では引火性液体を輸送するドライバーや荷役作業者、製造業では化学薬品の管理や倉庫業務で活躍できる場面もあります。

ほかにも、工場や研究施設における安全管理や危険物取り扱いの手順を熟知していることで、職場の信頼を得やすくなるでしょう。

さらに上の資格を目指そう!乙種や甲種取得の進め方

危険物乙4の合格をきっかけに、さらなる資格取得を目指すこともおすすめです。

ほかの乙種資格(例:第1類の酸化性固体や第2類の可燃性固体)は、乙4所持者の場合に一部科目の試験が免除されるため、比較的短期間で取得が可能です。

加えて、すべての乙種資格を取得した後は、甲種試験にチャレンジする道もあります。

甲種資格を取得すれば、全種類の危険物を取り扱うことが可能となり、より高い専門性や責任のあるポジションに就くことができるでしょう。

いかがでしたか?乙4は簡単に取得できる資格として語られることが多いですが、簡単な割に取得することの効果が大きな資格です。

企業の採用担当者は履歴書の資格欄をよく見ています。

「運転免許以外に書ける資格がない」という方は検討してみてはいかがでしょうか?

コメント