先日、令和6年度の宅建士試験の合格発表がありましたね。

試験の結果は合格、不合格の2つしかありません。歓喜の雄叫びをあげた方、悲しみに涙を落した方、それぞれいらっしゃることでしょう。

今回の記事は、残念ながら不合格になってしまった方に向け、再挑戦する時に考えるべきことを挙げていきたいと思います。

![]()

第1章:宅建試験に落ちた原因を振り返る

よくある合格失敗の原因を分析する

宅建に落ちてしまう理由にはいくつか共通点があります。

まず第一に、勉強時間の不足が挙げられます。宅建試験の合格に必要とされる勉強時間は300〜400時間とされていますが、この時間を確保できないと知識が十分に身につかないことがあります。

また、問題練習の不足も失敗の一因です。特に過去問に習熟していないと、実際の試験で問われる傾向を理解できず、難問に時間を取られてしまい得点を落とすことになります。

さらに、全ての分野を網羅しようとするあまり効率を欠く学習をしてしまい、重要分野が手薄になるケースも少なくありません。

こうした失敗例をしっかり見直すことが、次回の挑戦を成功に導く鍵となります。

勉強時間とスケジュールの見直し

試験対策における勉強時間の確保とスケジュール管理は極めて重要です。

「宅建に落ちた」と嘆いている方の多くは、計画が不十分だったことが失敗の要因となっています。

試験までの1年間を効率的に活用するためには、試験日から逆算して月ごとや週ごとの目標を設定し、それに基づいて日々の学習進捗を管理することが必要です。

スキマ時間を有効活用する工夫も役立ちます。また、忙しい日常の中で勉強時間を取れなかった場合は、生活のどの部分を調整するかを徹底的に考え直していく必要があります。

計画的に取り組むことで、試験日に向けて自信を持った状態で臨むことができるでしょう。

使用した学習教材の適性を再確認

学習教材が自分に合っていない場合、なかなか理解が進まなかったり、効率が悪化したりする可能性があります。市販の宅建教材は数多くありますが、それぞれ特徴や得意分野が異なります。

例えば、法律の基礎知識に自信がない方には初心者向けのもの、ある程度の基礎知識がある方には演習問題が豊富なものが適しています。また、過去問の収録内容や解説の分かりやすさも選定ポイントです。

一度使った教材で結果が得られなかった場合は、失敗例を見直すべきポイントとして、今の自分に最適な教材を選び直すことも検討しましょう。

試験本番での失敗例とその対策

本番での失敗には、いくつかの典型的なパターンがあります。その一つが時間配分のミスです。

宅建試験は50問を2時間で解く必要があるため、各問題にかけられる時間は限られています。

本番で焦った結果、十分に検討できずに得点を落としてしまうケースも多いでしょう。

分からない問題はどんどん後回しにしましょう。あなたが分からない問題は、みんなが分からない問題です!

また、問題の読み違いやケアレスミスも失敗の原因となります。

問題文の「正しいものを選べ」「間違っているものを選べ」等に惑わされるのです。

これを防ぐためには、練習段階から試験本番を意識して、「制限時間内に解き切る」「問題文を最後まで読む」という習慣をつけることが重要です。

さらに、苦手分野に時間を取られすぎないよう、どの問題を優先して解くべきかを試験前に決めておくことも効果的です。

宅建試験では、宅建業法は25問目から出題されます。試験の際は難解な1問目の権利関係からスタートせず、暗記の多い25問目の宅建業法から解答していくなどのテクニックもあります。そのためにも試験前は宅建業法の総復習を行うなどして、記憶がフレッシュな状態を作り上げることが必須です。

また、これは私の個人的見解ですが、国家試験の1問目は、その試験の威厳を保ちたいのか、受験生の出鼻を挫きたいのか分かりませんが、きわめて難解な問題が出されることが多いような気がします。

私はどんな試験でも、1問目はスルーして、後から解くことにしています。

このように本番を意識した準備を徹底すれば、不安を軽減され、落ち着いて解答することができるでしょう。

第2章:新しい挑戦に向けた学習計画の立て方

1年間の計画を立てて勉強を進めよう

宅建試験で再挑戦を目指す場合、長期的な学習計画を立てることが成功の鍵となります。

宅建の試験日は毎年10月の第3日曜日と決まっているため、それまでの1年間をどのように過ごすかを具体的に計画に落とし込むことが重要です。

まずは大まかなスケジュールを試験日から逆算して作成し、試験日までにどのような行動をするのか設定しましょう。

一例を挙げると、初めの1か月を基本参考書などで大まかにインプット、次の2か月で宅建業法の過去問演習、次の2か月で法令上の制限・税その他の過去問演習、次の2か月間で権利関係段階的なスケジュールが効果的です。

最後は宅建業法と法令上の制限を徹底的に復習して、記憶の定着に専念することをオススメします。

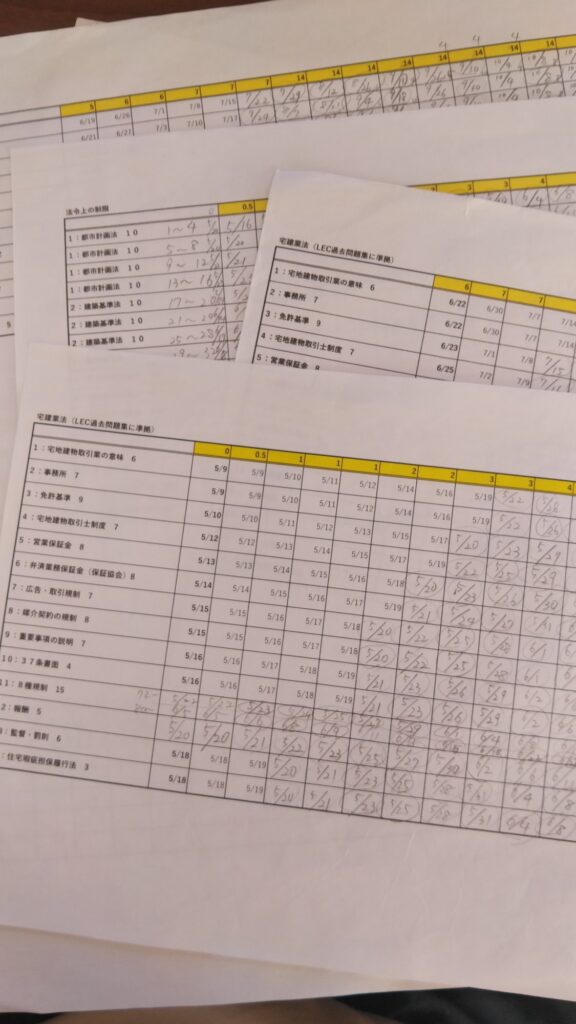

ただし!後述する「紙一枚勉強法」を使い、他分野を勉強している間も、既習部分の過去問反復を継続することは絶対条件です。めちゃくちゃ大変ですが、大量に記憶することができます。

このように長期的視点で計画を立てることで、試験直前に焦らず対応できます。また、自分の生活スタイルに合わせてスキマ時間を活用する習慣を身につけることも重要です。

合格者に学ぶ効率的な学習スケジュール

合格者の体験談に基づくと、効率的に学習を進めるためには、定期的なスケジュールの見直しが必要です。

例えば、「宅建業法」を早期に固めつつ、「権利関係」には時間をかけるといったメリハリのあるスケジュールが有効とされています。

宅建試験は膨大な範囲から出題されますが、重要な分野、苦手な分野にフォーカスを当てることで効率的に学習が進みます。

また、多くの合格者は、週ごとに細かくタスクを設定しながら、進捗を管理しています。

この方法は、学習が遅れている場合にも早めに修正できるという点で効果的です。

専用の学習管理ツールやカレンダーを活用して、計画と実績を比較できる仕組みを作ると良いでしょう。

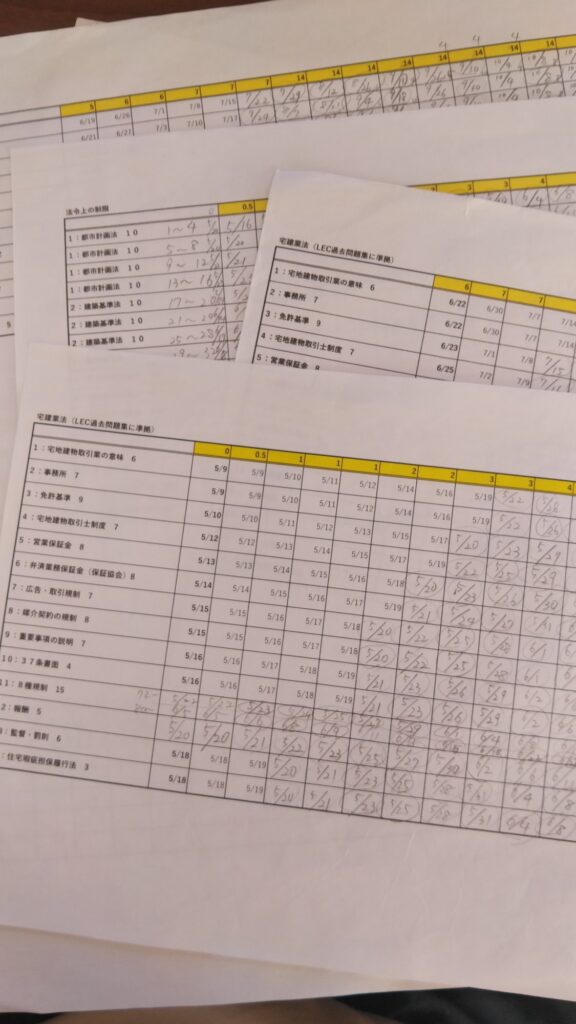

私は「紙一枚勉強法」で管理していました。

学習優先度を決める:苦手分野に集中する戦略

宅建試験に落ちてしまった場合、見直すべきポイントの一つは、自身の苦手分野を正確に把握していたかどうかです。

過去の試験結果や模擬試験の成績を基に、特に得点率が低かった科目やテーマに優先的に時間を割く戦略が重要です。

例えば、「権利関係」は難易度が高い一方で、多くの受験生が苦手とする分野です。

この分野においては、基本的な概念を理解することは難しいと思います。簡単に言えば、暗記では解けない問題がほとんどと言えます。過去問学習が効果を発揮しにくい分野と言っても良いでしょう。

この分野は多くの受験生が苦手とすることから、深く勉強をするよりも、確実に得点をしやすい問題を重点的に演習するほうが効果的です。

具体的には、権利関係の中の「借地借家法」「不動産登記法」「区分所有法」「相続」は比較的ですが過去問演習が効く分野です。

一方、「宅建業法」は出題数が多く、暗記が上手くいけば得点源となりやすいため、ここで確実に点を取れるように作戦を立てましょう。具体的には20問中18問以上は確実に解ける実力が必要です。どれくらいが18問以上取れる実力なのか簡単に言うなら、「過去問演習ならほぼ全問正解している」くらいのレベルです。

優先順位を決めることで、効率的に過去問練習や教材の学習に取り組めます。

独学・講座利用・スクール通いの選択肢

宅建試験に向けた勉強方法には主に独学、通信講座、そしてスクール通いの3つの選択肢があります。それぞれにメリットとデメリットがあるため、自分に合った方法をしっかり選ぶことが大切です。

独学はコストを抑えつつ、自分のペースで学習を進められる点が魅力です。

ただし、自己管理能力が求められるため、計画づくりやモチベーション維持が鍵となります。

一方で、通信講座は教材やサポート体制が整っており、効率的に学習を進めたい人に適しています。

スクール通いは講師から直接指導を受けられるため、疑問を即座に解消でき、モチベーションを維持しやすい特徴があります。

それぞれの方法で必要な時間や費用を比較し、生活スタイルや学習環境に合った方法を選んでください。

特に、宅建試験は継続的な勉強が重要なので、自分が続けやすいスタイルを見つけることが成功への近道です。

第3章:勉強方法をアップデートする秘訣

過去問を最大限に活用する方法

宅建に落ちた原因を見直すべきポイントの一つが「過去問の活用不足」です。

過去問は試験傾向を知り、出題頻度の高い分野を把握するために欠かせないツールです。

まず、最新の5〜10年分の過去問を繰り返し解き、どの分野が苦手なのか自己分析を行いましょう。

そして、正答だけでなく、解説をじっくり読み込むことで、出題者の意図を理解することが重要です。

また、同じ問題を複数回解くことで記憶の定着を図りましょう。

市販の過去問題集は良問揃いですが、量的には少ないので、「宅建試験ドットコム」などを併用することをオススメします!こちらで8割程度正答することができたら、まず不合格になることはないでしょう。

過去問を分析することで、効率的に試験対策を進めることが可能になります。

知識の定着を助ける暗記テクニック

暗記が苦手という方も多いですが、宅建試験の合格には、重要なポイントを暗記することが必須です。

語呂合わせやフラッシュカードを活用するのも、楽しく記憶力を高めることができる方法です。

さらに、スマホアプリなどをスキマ時間を利用して重要事項を繰り返し確認する習慣をつけましょう。

例えば、電車の待ち時間や就寝前、起床後の数分間を勉強時間に充てると効果的です。

知識の定着には継続的な繰り返しが鍵となります。まさに「反復は力なり」です。

試験科目ごとの効果的な勉強法

宅建試験は四つの科目に分類され、それぞれに応じた勉強法が必要です。

「宅建業法」は出題数が20問と多いため、抜けのない徹底的な学習が求められます。特に問われやすい35条書面や、37条書面、8種制限の内容は確実に暗記しましょう。この分野はとにかく暗記です。

「権利関係」は難易度が高い分野なので、深追いはせず、基本的な理解を深める程度にしておきましょう。

上述した、「借地借家法」「不動産登記法」「区分所有法」「相続」は権利関係の中では比較的得点しやすい、貴重な論点ですので、取りこぼさないよう理解を深めてください。

事例問題では、問題文を図に変換して考えるようにしましょう。「AがBに対して~を請求した。」とあるなら、「A→B」と描いて、矢印の下にでも「請求」とメモするといった具合です。

また、問題文は「主語」がどこなのか?を意識しながら読むことで、問われているテーマをはっきりと認識できるようになります。

「法令上の制限」では数字や規定に着目して勉強します。非常に細かく数字が問われる分野ですので、苦労すると思いますが、語呂合わせや替え歌など、youtubeなどに転がっている動画などを参考にするのも一つの方法です。

「税法・その他」は基本問題を押さえることに集中しましょう。

科目ごとに特徴を理解してアプローチを調整することが、効率的な合格へのカギです。

youtubeの活用については下記の記事でも紹介しています。ぜひご覧くださいませ。

アウトプット重視の練習に切り替えよう

宅建試験で合格を目指すには、インプット(知識を得ること)よりも、アウトプット(知識を活用する練習)を増やすことが重要です。

過去問や模擬試験を解くことで、学んだ知識を実際に使う練習をしましょう。

また、問題を解く際には「なぜその解答になるのか」を自分で説明できるようになると、理解度がさらに深まります。過去問題集は選択肢ごとに解説が書かれていますが、その解説は熟読することが大切です。

「この問題文をこう変えれば答えはこちらになる」くらいに理解が深まっていれば合格は近いでしょう。

9月後半ごろからは、時間制限を設けるなどをして、本番を想定した環境で練習することがポイントです。

アウトプットを重ねることで、自信を持って試験に挑むことができるでしょう。

![]()

第4章:宅建再挑戦を成功させるメンタル管理術

失敗を引きずらないマインドセットの作り方

宅建試験に落ちた経験は誰にとっても辛いものですが、失敗を引きずらずに次へ進むことが大切です。

まずは「宅建に落ちた」事実を冷静に受け止め、当時の自身の勉強法や努力を見直すべきポイントとして振り返りましょう。

そして、「次回は成功につなげるためのステップを踏む」ことに集中する姿勢が求められます。

失敗は成長の機会と捉え、前向きに考えるマインドセットを構築することで、新たな挑戦への準備が整います。

モチベーションを維持するための習慣

長期間にわたる勉強を続けるためには、モチベーションを維持することが重要です。

日々の勉強に取り組む際、達成可能な短期的目標を立てることで、達成の喜びをこまめに実感することができます。

また、記録を付けて勉強の進捗を見える化することで、自分の努力が形として現れ、やる気の向上につながります。

さらに、SNSや勉強仲間を活用して情報を共有するのも良い刺激になります。

ストレス解消とリフレッシュの重要性

宅建試験の勉強はストレスが伴います。そのため、適度にリフレッシュする行動を取り入れることは、効率的な学習のために欠かせません。

散歩や軽い運動、趣味の時間を確保することで、心身のリラクゼーションを図り、集中力を回復させる効果があります。

休むときはしっかりと睡眠も取るようにし、勉強のオンオフを意識した生活を心がけましょう。

成功体験を活かす目標設定法

再挑戦に向けて効果的な目標設定を行うには、これまでの成功体験や失敗を参考にするのがポイントです。

たとえば、以前にスムーズに理解できた科目は自信を持って取り組む一方、失敗した分野は重点的に時間を割くなど、大まかに計画を立てましょう。

また、合格を現実的にイメージできる具体的なスケジュールを作成することで、モチベーションを維持しやすくなります。

都度小さな目標を立て、小さな成功体験を1つずつ積み重ねることによって、合格という大きな結果は勝手に近づいてくるでしょう。

コメント